《平原》书评

作者:公子由梦 来源:第六笔文学 发布时间:2012-12-05 阅读次数:

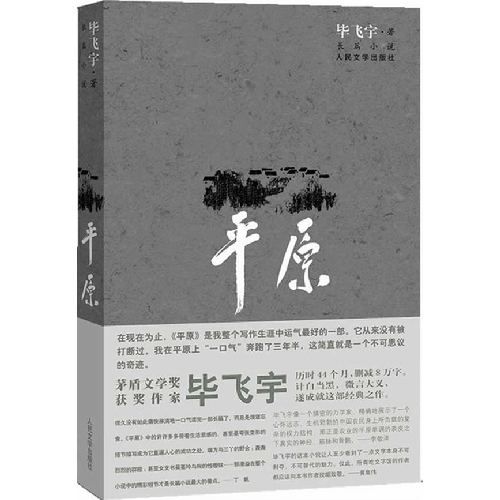

其实关于中国文艺圈的那些事,很多是我所不同意的。比如,我就不同意把book review翻译成书评。比如,我就不同意因为short story,novel的翻译失误,就硬是要划分小说成长篇中篇和短篇。但是有的事情是我可以做的,有的事情是我做不了的。比如如果我坚持认为,书评如果简简单单地写成是一个作品的场景回顾,或者是只是摘抄一些作者的文段然后假惺惺地说我读了这段很感动。那么,我无疑就和那些宣称“看完唐山大地震不哭不是人”的导演是一类人了。而我又切实地同意“尤瑟纳尔女士借阿德里安之口云,当一个人写作或计算时,就超越了性别,甚至超越了人类。”。那么我显然可以把书评写成另外一个样子或者格式的。但是就算是我不同意长篇中篇短篇的小说划分标准,也依然不能做出任何的“贡献”。因为这个标准是很多年积淀乃至于“积怨”下来的,如果遇不到国家领导人到中学听课,并且指出这个标准是不对的。估计这个关于小说的划分尺度就没有办法得到改变。我当然也一样不同意把《平原》当做是“力作”,因为我认为“力”是一个卖力气的活动,而写作本身应该是开心的,是荣耀的,是带着愉悦的,为什么一定要把写作当做是一场苦旅?一场霜冷长河中的漫溯?“力作”当然也不构成我读《平原》的理由。

其实关于中国文艺圈的那些事,很多是我所不同意的。比如,我就不同意把book review翻译成书评。比如,我就不同意因为short story,novel的翻译失误,就硬是要划分小说成长篇中篇和短篇。但是有的事情是我可以做的,有的事情是我做不了的。比如如果我坚持认为,书评如果简简单单地写成是一个作品的场景回顾,或者是只是摘抄一些作者的文段然后假惺惺地说我读了这段很感动。那么,我无疑就和那些宣称“看完唐山大地震不哭不是人”的导演是一类人了。而我又切实地同意“尤瑟纳尔女士借阿德里安之口云,当一个人写作或计算时,就超越了性别,甚至超越了人类。”。那么我显然可以把书评写成另外一个样子或者格式的。但是就算是我不同意长篇中篇短篇的小说划分标准,也依然不能做出任何的“贡献”。因为这个标准是很多年积淀乃至于“积怨”下来的,如果遇不到国家领导人到中学听课,并且指出这个标准是不对的。估计这个关于小说的划分尺度就没有办法得到改变。我当然也一样不同意把《平原》当做是“力作”,因为我认为“力”是一个卖力气的活动,而写作本身应该是开心的,是荣耀的,是带着愉悦的,为什么一定要把写作当做是一场苦旅?一场霜冷长河中的漫溯?“力作”当然也不构成我读《平原》的理由。

相对于《平原》也许大家更熟悉的应该是《青衣》,都是毕飞宇的小说,但是《青衣》却是一本让毕飞宇得到了更多的荣耀的一本书,它被翻译成了《The moon opera》,这是很美丽的名字,这名字当然也是荣耀。当然,诸多的荣耀中,“女性作家”也许不在此列。大部分的中国人在阅读当中最大的快感永远是追求“情感的共鸣”而不是追求“知识或者见识”。他们在评判一件作品的成败时,常常仅仅是根据这部作品能不能引起自己的情感触动。所以一个擅长情感触动的文艺家往往在这方面占有很大的优势。这是一件很可爱的事情,就一如毕飞宇回应“女性作家”称号的时候反应一样的可爱。他说“《青衣》的主人公是一位女性,但绝不是一部‘女性小说’。一个男人说他了解女性其实很困难。因为做不到,才有联想、才有探究的愿望和勇气。”。但是就我而言,我不觉得所谓“女性作家”是一个坏词。因为如果你说女性是一个坏词显然不合适。说作家是一个坏词,也许有很多人会开始去摸身边的一切可以用来投掷的物品。所以我认为对于“女性作家”这个词,应该更多的考虑到得是毕飞宇在行文过程中所运用到的写作手法的细腻和表现人物特征中特有的那种细致感。而不应该简单停留在这个称号是丢掉了所谓“男性特有尊严”。当然,女性作家这个称号也许更多得关注的是作家在作品里体现出的那种细腻的情感带给人的心灵触动感。我对于这一点确实也不敢同意。因为如果一个写作的人仅仅追求的是“情感”,这本身就是对于“文以载道”的一个误读。这份误读,也许会产生很多的问题。就好像七十年代,我们常常把哲学叫做聪明学,然后抱着很大的热情取学。但是正如王小波在《沉默的大多数》里说的。“学了聪明学反而笨了。”这一切都是值得讨论和值得思考的。

端方是一个好男人,显然是一个好男人,就如同这个名字本身所具有的含义一样。端端正正,方方正正。这当然是一个好词。我坚持认为毕飞宇在写作的时候,对于人物的名称设计是花了一番功夫的。就好像“三丫”,读到这个名字,显然想到的只是一个平凡的农村小姑娘的模样,这个小姑娘的命运似乎都已经被这个名字看死了。这就是一个普通的姑娘,要嫁的就是一个普通人,一旦你要改变,等到你的结果必然是不那么美好的。就好像是平原本身应该只是一块被一把刀子切割过得地方,这个地方不应该有突起的思想,不应该有炙热的改变。王家庄在平原上,当然王家庄也不能例外的是这个平原的一个部分。每年到了夏天的时候就需要双抢,每年到了冬天就应该冬闲。这一点当然没有任何问题。但是,越是没有问题就越是有问题。这个小小的王家庄,有想一心扑在工作上的南京知情,有一心想要当兵的混世魔王,甚至有着在毛主席像下面藏上自己信仰的善良女性。如果不允许这些不同的思想存在,大家都统一了思想,不停地去学习那本似薄却厚的小红册子。也许就会出现很多的问题。罗素说“由教会所组织的基督教是道德进步的最大的敌人,过去如此,现在依然如此。”这当然是有原因的,但是有时候执政党所组织的宗教会比教会组织的宗教更加残酷,这当然是另外一回事。

我所认为的情节发展是一个作家手里的一把枪,如何安排就如同他如何安排一个场景一样。是要表达他自己的意思的。要评价一篇小说的好与坏,关键也就在这个意思上。对于人性的反思,对于社会的反思,说到底都是要展现在情节的变化上得。李锐的《在人间》里的那句“一日不见如隔三秋”当然是和它本来的含义不同,这些含义就促使了小说的人物在面对不同的场景的时候,会做出很多的不同的选择。而这些选择是人生观也是价值观。看书也就是要看这一层的含义。如果看不到这一层,那就是看热闹。

顾先生无疑是一个悲情的角色。这一点毋庸置疑。但是这是从一个外人的角度看的。从他本身的角度看,似乎情况也并非如此,就好像他会“站在棉花地里,伸出了他的巴掌,十分耐心地把他的五个手指头一根一根地合成了拳头:‘地、富、反、坏、右。’而后,又十分耐心地把他的拳头一根一根地扳回到巴掌:‘地,地主。富,富农。反,反革命。坏,坏分子。右呢,就是我,右派。’”从某种程度上来说,这是一个被阉割的知识分子,他已经没有自己思考的能力,所以在他与姜好花的“鸭蛋”斗争中,在他与王瞎子的“地震”斗争中,才会败下阵来。当然,顾的失败和时代对于知识分子的看法相关联,因为“在王家庄,有这样的一个传统,谁说得对,谁说得错,这个不要紧,一点都不要紧。要紧的是,谁有能力把说话的气氛掌握在自己的手中。谁掌握了气氛,谁的话就是对的。真理就是气氛。真理就是人心。”乃至于知识分子自己都看不起自己了,只能靠着让孩子们背诵着理解不能的马克思主义,才能真正地做到所谓的心理平衡和光荣感,但是很不幸,连这一点最后的“光荣”也是不平稳的,因为孩子们不愿意背,所以才有了混世魔王给了顾先生头上的那一下。虽然这一下没有打醒这个“臭老九”。但有些事情还是值得人去反思的。

我坚持说一个民族对于知识的尊重程度决定了这个民族本身的内在价值。但是从古往今,我们对于知识的尊重似乎只是停留在对几个伦理道德的老头的尊重上,但甚至于就这些知识分子自己也都同行相轻。比如我就认为孔丘在一些事情上得处理是有悖于法律精神的,比如孔老先生杀少正卯,理由是少正卯身具五恶:一曰心达而险,二曰行僻而坚,三曰言伪而辩,四曰记丑而博,五曰顺非而泽,这里面绝没有一条是少正卯犯罪了,或者做了什么伤天害理的事情。但是很不幸的是,孔大圣人都没有容忍一个知识分子的心。同样地事情也发生在孟子身上,孟子的高尚是建立在对于杨朱、墨子等等人进行了深刻的批评之上的。当年孟子如此来评价杨朱和墨子:“无君无父,是禽兽也。”而从孟子的文章里,我根本没有看出杨朱、墨子究竟是哪里做的不对或者有什么地方得罪了孟子。他们得到了这样一个“不道德”的罪名。显然是有些不合适的。这一点在现在的中国一样存在。大部分中国人在阅读文艺作品的时候,是非常可爱的,因为他们永远没有办法在阅读中文作品时,保持与阅读外国作品时一样的心态。不知是同行相轻还是同类相残。“在文化批评热里王朔被人臭骂,正如《水浒传》里郓城县都头插翅虎雷横在勾栏里遭人奚落:你这厮若识得子弟门庭时,狗头上生角!文化就是这种子弟门庭,决不容痞子插足。”这一点很容易让人联想到一些故事“我住的地方有两派,他们中间的争论不管有没有意义,毕竟是一种论争。我记得有一阵子两派的广播都在朗诵毛主席的光辉著作《将革命进行到底》。倘若你以为双方都在表示自己将革命进行到底的决心,那就错了。大家感兴趣的只是该文中毛主席痛斥反动派是毒蛇的一段——化成美女的蛇和露出毒牙的蛇,它们虽然已经感到冬天的威胁,但还没有冻僵呢——朗诵这篇文章,当然是希望对方领会到自己是条毒蛇这一事实,并且感到不寒而栗。据我所见,这个希望落空了。后来双方都朗诵另一篇光辉著作《敦促杜聿明等投降书》,这显然是把对方看成了反动派,准备接受他们的投降,但是对方又没有这种自觉性。最后的结果当然是刀兵相见,打了起来。”(王小波《沉默的大多数》)这当然也有问题。因为如果试想一下,在大街上跑着的都是长的一模一样的人,这些人穿得都是一模一样的衣服,做的都是一模一样的事情,他们不断地重复说着一样的话,比如“跨过大海,尸浮海面,跨过高山,尸横遍野,为天皇捐躯,视死如归。”或者“无产阶级文化大革命,就是好!就是好来就是好啊,就是好!”或者“始终坚持党的事业至上、人民利益至上、宪法法律至上”之类,或者他们干脆不说话,他们唱红歌。他们的道德当然不会有任何问题,想法也不会有任何的问题,但是,这个社会会成一个什么样子,就很难说了。知识分子就应该做知识分子该做的事情,这个事情不应该受到任何的不尊重,他们写出的作品绝对不应该受到道德的评判甚至政治的评判,否则就是侮辱人类智慧。否则就是把人和猿猴等同,这一点当然要说出来,不说出来,知识分子的人生就不完整,知识分子就不叫知识分子。如果我们要求每个知识分子都变成吴曼玲。那么,也许到了最后,我们都会和她一样,为了一个“前途无量”而绝望着狠狠地咬向自己所爱的人的脖子。

同样应该得到尊重的是不光是知识,还应该有信仰。孔素贞是一个善良的母亲。三丫问题之上,她似乎也一直是一个逆来顺受者,对于她来说,仅仅坚持着的也就仅仅只有那么一点点属于自己的佛教而已。罗素说“人是轻信的动物,必须得相信点什么。”这当然没有任何问题。但在某个特定时代的特定地点,这一点就很成问题了。因为除了马克思主义,其他一切宗教都是有问题的,都是错误的,都是要受到社会主义改造的。这一点很让人觉得无法理解。因为就算孟子是一个圣人,他要养他的浩然正气,那也只是他的问题,与我无关。对于别人的信仰,为什么一定要让他和我一样?孔素贞的有两个孩子,一个是三丫,一个是红旗。后面的那个名字显然是有自己的寓意的。三丫的死当然也是有问题的,但如果不是因为那罐子汽水,三丫也许就成功了。红旗却不同,红旗是一个逆来顺受的人,是一个不懂反抗的人,他是千千万万平原者的写照。但是值得庆幸的是,孔素贞到了最后醒觉了。她甚至要求儿子给自己一个巴掌也不能不堂堂正正地去做一个人。这一点的安排当然是作家独到的思考。就好像孔素贞们跪在船舱里,为了毛主席,面对着北斗星的磕头,烧纸,焚香。对于许半仙的小报告,村支书那句不耐烦回应,“不要什么事情都跑来报告!”当然也是作者故意为之的。这是希望,这是信仰,这与运动无关。如果不尊重信仰,也许当我们和吴蔓玲一样搬回到了大队部的时候,也许那股子“一到了夜晚,当“物质”被黑暗吞噬之后,唯物主义也就成了夜的颜色。像魂,不像“物”。”的感觉也会一样把我们吞噬,难道真的要我们和吴蔓玲一样,“买来了一支手电,放在了枕头边上。每一天临睡之前还要把高音喇叭的麦克风拉到床前。万一有什么风吹草动…...就会立即打开的手电,同时打开高音喇叭的开关,对着麦克风大声地喊一声:“被狗吃了!””?

对于人性和社会的思考,是一个作者所应该面对的永恒话题。端方最后没有能去到大城市,三丫最终没有能够嫁给端方,顾先生最后依然没有做成先生。这都是在“平原”上切切实实发生的故事。老渔叉死了,混世魔王走了,洪大炮和他的军队占领了王家庄又离开了王家庄,村支书对于被罚跪在桥头的孔素贞轻轻地低声地呢喃问候。沈翠珍为了自己的儿子自豪着,同时热切地盼望着自己的继女能够喊自己一声母亲。这些人严格来说,都不能用简单的好坏来进行衡量。每个人都是每个人的缩影,每个人都是社会的反射。就好像我们当今面对着贪官污吏的喊打喊杀,对着那些所谓“罪大恶极”的杀人者喊打喊杀,我们当然也不能够算是坏人。但是,换个角度,那些被喊打喊杀的人,到底是不是那个跪在桥头的孔素贞,我们就不得而知了。我当然认为那个在谈到判处杀害两名女性的罪犯死缓而药家鑫判处死刑的新闻时,表达了对法律漏洞忧虑的主持人不是坏人,但是我同时又在想,如果媒体一味地喊打喊杀,“被告人”这个社会人权中最短的一块板会不会产生恶劣的木桶效应?

吴曼玲最后终于没有“前途无量”。她只是留在了王家庄,在被自己的狗咬过之后,激烈地在床上抽搐着喊叫着自己爱人的名字。“平原”的悲剧,到底是发生在过去还是依旧在发生,这当然不是我现在能够回答的问题。但是我觉得要改变首先就应该让大家认识到这个改变的必要性。就好像费孝通先生在《乡土中国》里提到的扫盲问题一样。这个话题没有尽头。但这篇小说是很有现实意义的。这也是我认为,要如此这段写书评的根本原因。

(转自第六笔文学:公子由梦)